Omega - 第四十五章 德蘇哥尼斯堡同盟條約

- iperialrg

- Nov 17, 2024

- 4 min read

回顧羅馬尼亞,直至現時,羅軍曾數次發動反攻,但皆以失敗告終。紅軍已經攻佔羅馬尼亞沿海地區,並進入多布羅加。羅馬尼亞人人自危,國內共產黨人蠢蠢欲動,安東尼斯古政權隨時倒臺。11月11日晚,結束談判後的希特拉致電安東尼斯古,表示「談判已經取得重大進展,蘇軍在不久的將來會撤出羅馬尼亞」。翌日,安東尼斯古發表演說,將消息告知民眾,激勵羅馬尼亞人「勝利將至,請國民守衛好國家疆土」。

另一邊廂,談判在哥尼斯堡繼續,展開第四日的溝通。伊始,里賓特洛夫表明將與意大利接洽,在巴爾幹地區構築貿易聯盟,以容許雙方商船使用該區各港口。史太林接納此提議,隨後兩方開始商討新勢力範圍細節。兩方決定蘇聯新勢力範圍的西界將定於羅保兩國戰前邊界,兩國在戰爭中取得之南斯拉夫領土將交由德軍管理。巴爾幹半島西部則將「維持現狀不變」。其後,兩方開始商討軍事援助細節。

史太林表示,在數個條件下可以派遣最多50萬兵力支援德國的戰爭事業,蘇聯將繼續保持中立,不會向德國輸送重武器,只會提供輕武器及頭盔。蘇聯方面不負責全數支援德軍後勤。得悉條件後,里賓特洛夫直呼「吝嗇」「小器」,並質疑蘇聯國力是否只能提供這些支援。莫洛托夫回應「這是等價交換」,導致兩方再度爆發爭吵。爭吵中,史太林提出「蘇聯可接管波蘭,幫忙分擔德軍鎮壓暴亂壓力」。

波蘭為德國二戰首個戰利品,割讓波蘭具有重大意義,會使國家喪失顏面,這導致德方代表團陷入艱難抉擇。迫於無奈,希特拉最終決定割讓波蘭,但強調「波蘭不得以獨立國家存在」,於是史太林將支援軍力提高到最多60萬人。希特拉隨即提出附加條件,要求軍事支援數量及種類可在未來德方要求時再談判。史太林重申不會提供重武器支援,但每半年可商討提升支援兵力。史太林保證蘇聯將負責支援兵力至少40%的後勤。此外,蘇聯援兵將以德軍名義、存着德軍軍服作戰。希特拉雖心有不甘,但認為可以接受。當日談判結束。

11月13日,德蘇第五度於哥尼斯堡舉行會談,商討餘下細節。希特拉提出進行人口交換:德國不再支援波羅的海森林兄弟游擊活動,將境內波羅的人強行驅逐至蘇聯;同時蘇聯亦應鼓勵境內德意志人移民德國以報效祖國。史太林同意此提議。之後,兩方按照草擬條件開始編寫條約

1944年11月14日 希特拉及史太林在哥尼斯堡共同公布哥尼斯堡條約 內容如下:

德蘇兩國繼續友好關係、互不侵犯

德蘇兩國將與區內各國通力合作,創立巴爾幹半島貿易同盟

德蘇兩國進行人口交換

德國境內的立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞人將會被遣送到蘇聯境內

蘇聯將開展移民計劃以鼓勵境內德意志人移居德國

德國割讓波蘭總督府予蘇聯

蘇聯繼續在德國與同盟國的戰爭中保持中立

蘇聯將在1945年開始為德國提供最多60萬兵力增援,爾後每半年可商討是否增加支援兵力

德國與蘇聯共同負責增援兵力之後勤

蘇聯不會向德國出口任何重武器

此條約立即生效

保密條款:

1942年基輔同盟條約之保密條款的內容全數作廢,由本條約之保密條款取代

德國承認蘇聯於中東及東巴爾幹的利益,當中東及巴爾幹發生局勢變動,利益歸於蘇聯,德國不得干涉

蘇聯承認德國於歐洲及非洲的利益,當兩洲發生局勢變動,利益歸於德國,蘇聯不得干涉

中東之定義為:西奈半島及土耳其海峽以東,蘇聯高加索三國以南,英屬印度以西,包括塞浦路斯島、阿拉伯半島及小亞細亞,而不包含愛琴海之領土、領海及附屬島嶼

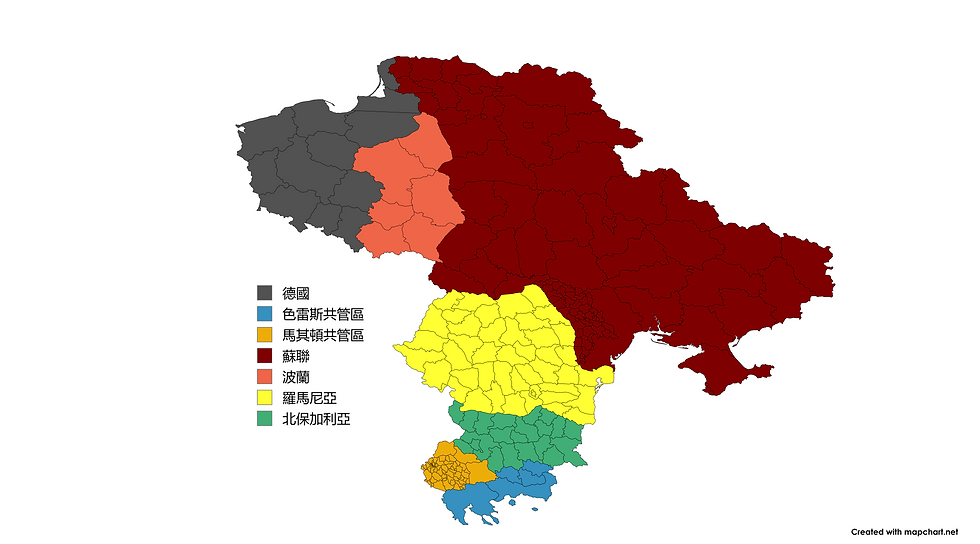

東巴爾幹之定義為羅馬尼亞1934年的全境扣除比薩拉比亞("羅馬尼亞"),以及保加利亞1934年扣除南保加利亞的全境("北保加利亞")之領土、領海及附屬島嶼

羅馬尼亞與保加利亞在戰爭中取得原屬南斯拉夫、希臘與阿爾巴尼亞之領土不屬第五條之定義

德軍即時撤出羅馬尼亞與北保加利亞

歐洲之定義為蘇聯及土耳其海峽以西之歐洲,包含德國本土全境及愛琴海,而不含羅馬尼亞、北保加利亞與塞浦路斯島之領土、領海及附屬島嶼

非洲定義為非洲全洲,包含西奈半島之領土、領海及附屬島嶼

若保密條款任何一條遭到泄露,本條約所有內容(包括保密條款)將自動失效

條約簽訂後東歐局勢

1944年11月18日 哥尼斯堡舉辦"德蘇聯誼節" 大量當地民眾參與其中

同時"德蘇友誼協會"成立 以便語言文化交流

19日 史太林在德國人民歡送聲中離開哥尼斯堡 前往梅梅爾城參觀當地

20日 史太林由陸路離開德國國境 結束二十日的國是訪問 途經立陶宛及拉脫維亞返回莫斯科

Comments